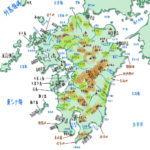

佐賀県の地理・地勢と地図。

九州の北西部に位置し、北東から北西を福岡県、西から南西を長崎県、北に玄界灘と壱岐水道、南に有明海を持ち、伊万里、有田、唐津など、陶磁器の産地として知られる。

また、海苔や蟹、烏賊など水産物の名産も多い。

そんな佐賀県の山や山脈、河川、湾、半島、島、岬、平野、盆地などなどを地図を交えて掲載。

佐賀県の地理・地勢と地図。山、河川、海湾、半島や岬、平野と盆地。

佐賀県の位置、海、山など

佐賀県は九州の北西部に位置し、東を福岡県、南西を長崎県と接する。

北は玄界灘、南は有明海があり、有明海は遠浅で干拓により農地などを広げている。

北側は玄界灘で、そこに東松浦半島を突き出している。

東松浦半島の先は波戸岬があり、仮屋湾を形成、その北側の海は壱岐水道となり、壱岐との海峡となる。

東松浦半島の東は、福岡県の糸島半島に挟まれた唐津湾があり、唐津湾の沿岸には日本三大松原の一つである「虹の松原」が広がる。

東松浦半島の南西には伊万里湾となる。

伊万里湾には鷹島、福島が浮かび、いずれも長崎県であるが、佐賀県にのみ架橋されており、長崎県からの架橋はない。

県東部の福岡県境には脊振山を主峰とする脊振山地が広がり、広義には県中央部の天山周辺までを脊振山地とする場合もある。

県の南西部、島原半島に続く長崎県境では、経ヶ岳や多良岳など多良岳山系の山々が連なる。

佐賀県の河川、平野、盆地

佐賀県には、筑後川、嘉瀬側、六角川、松浦川の4本の一級河川が流れる。

筑後川は県東部の福岡県境を鳥栖市付近から有明海まで通っており、筑紫平野を筑後平野と佐賀平野に分断している日本三大暴れ川である。

嘉瀬川は、脊振山西部を水源とし西へ流れ、天山にぶつかり南へ向きを変え、有明海に注ぐ。

毎年、下流部河川敷でバルーンフェスタが行われる。

六角川は武雄市西部の山地に源流を持ち、県西部の白石平野を東に流れ、嘉瀬川河口のやや西で有明海に出る。

松浦川は、上記3つの川が有明海に流れ出るのとは異なり、唐津湾に河口を持つ。

武雄市西北部を水源とし、北上後唐津湾にそそぐ。河口西側(左岸)には唐津城が、東側(右岸)には虹ノ松原が広がる。

六角川、嘉瀬側、筑後川下流部には、筑紫平野が広がり、東は福岡県中部まで伸びる九州最大の平野となっている。

その佐賀県側を「佐賀平野」と呼び、更に西側、六角川より南西部分を白石平野と呼ぶ。

関連項目:九州地方の地理・地形・地図

2 Comments

[…] 47Prefectures 47都道府県のあれやこれや佐賀県 地理・地勢・地図https://47.td… […]

[…] 佐賀県 […]