鹿児島県の地理・地勢と地図。

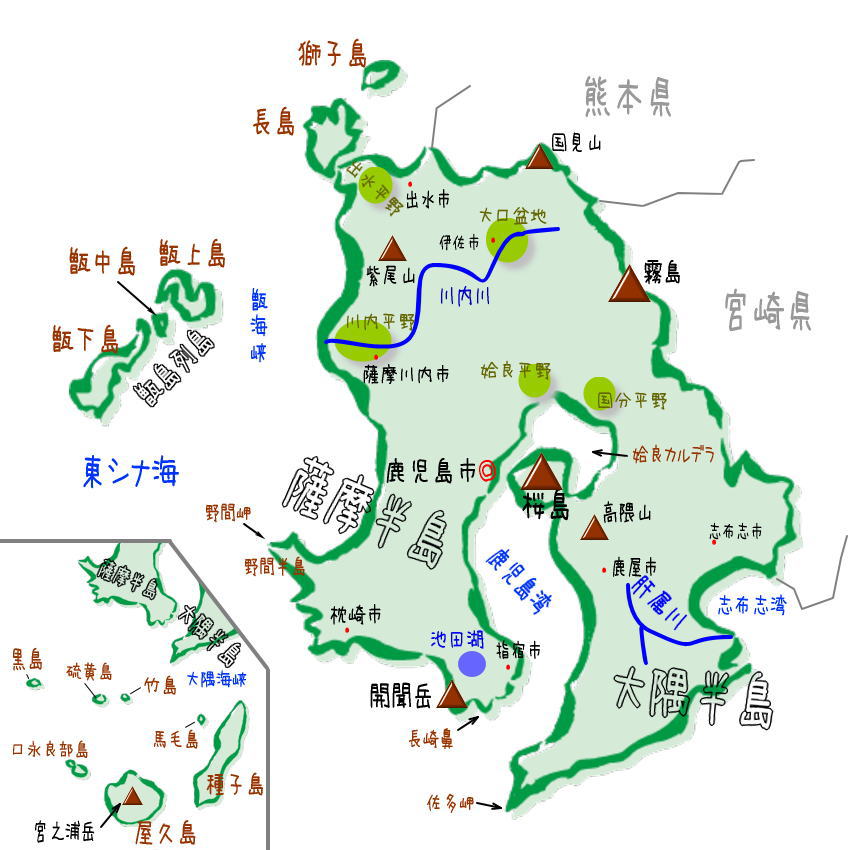

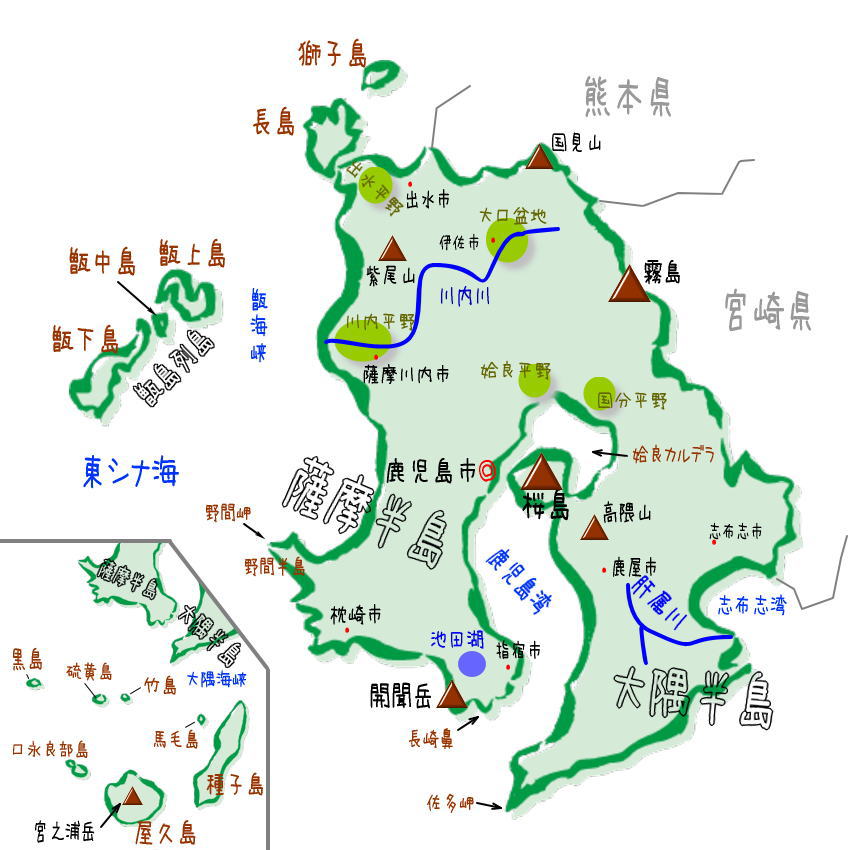

九州の一番南に位置し、北東に宮崎県、北西に熊本県と県境を接す。西が東シナ海、東が太平洋、南に大隅海峡を経て大隅諸島、トカラ列島、奄美群島など島嶼部が連ねる。

九州本土側の県の中心には桜島と錦江湾(鹿児島湾)があり、宮崎県境では霧島連山がそびえ、南に伸ばした二つの半島、岬、開聞岳などなど。

そんな鹿児島県の山や山脈、河川、湾、半島、島、岬、平野、盆地などなどを地図を交えて掲載。

鹿児島県の地理・地勢と地図。山、河川、海湾、半島や岬、平野と盆地。

鹿児島県の位置、海、山など

九州の南側に位置し、北を熊本県、東を宮崎県と太平洋、西を東シナ海、南に大隅海峡を隔て連なる大隅諸島、トカラ列島、奄美群島など島嶼部を携える。

この項では、九州本土部の鹿児島県を扱い、大隅半島以南の島嶼部については、別頁を用意している。

鹿児島県は、北部と、南部に伸びる二つの半島を持ち、西側の半島を薩摩半島、東側に大隅半島を持つ。

北部では、熊本県と接し、長島や獅子島は天草諸島に数えられる場合もある。

国見山を熊本県境に、霧島連山を宮崎県境に持ち、二つの半島の間の鹿児島湾(錦江湾)に桜島、薩摩半島の南端部に開聞岳を擁す。

因みに、鹿児島湾が正式名称で「錦江湾」は地元名である。

薩摩半島には、西部に東シナ海に突き出た野間半島があり、野間岬がある。

その北西には、甑海峡(こしきかいきょう)を挟んで甑列島が並び、甑上島、甑中島、甑下島(まとめて甑島とも呼ぶ)の三島が並ぶ。

大隅半島は、半島の基部近くで桜島と陸続きとなっており、西側に鹿児島湾、東側は志布志湾と太平洋、南端は九州本土最南端となる佐多岬がある。

鹿児島県の河川、平野、盆地

鹿児島県には、3つの一級河川が流れる。

熊本県を源流とし、宮崎県を経て鹿児島県内に入り、甑海峡に流れ出る川内川。

大隅半島中部から太平洋に流れ出る肝属川。

鹿児島県東部を源流とし宮崎県を経て太平洋に流れ出る大淀川の3本。

川内川は熊本宮崎を経て、大口盆地、川内平野を抜け甑海峡に出る。

河口部には九州電力薩摩川内原発があり、県内上流部で伊佐市、河口部に薩摩川内市が立地。

伊佐市には、いくつかある東洋のナイアガラのうちの一つ、曽木の滝がある。

肝属川は大隅半島中部より流れ出て、志布志湾を河口とする一級河川の中でも短めの河川で、流域の多くにシラス台地が分布する。

北西部では熊本県境に出水平野があり、ツルの飛来地として知られる。

出水平野南側に出水山地があり、川内川流域の大口盆地、川内平野が広がる。

県中部には、姶良カルデラの周りに、姶良平野や国分平野など小さな平野が点在するも、全体的に平地部が少なく、霧島連山を除くほとんどが、火山灰由来のシラス台地となっている。

霧島、桜島、開聞岳、温泉

鹿児島県は、霧島や桜島、開聞岳などの火山が点在し、それによる温泉源泉が豊富で、大分県に次いで全国2位の源泉数となっている。

開聞岳(かいもんだけ)は、鹿児島県の薩摩半島の南端に位置する標高924mの火山。1964年(昭和39年)3月16日に、霧島屋久国立公園に指定された 。日本百名山、新日本百名山及び九州百名山に選定されている。(wikipedia)

桜島は県庁所在地の鹿児島県対岸にあり、現在も噴煙を上げる活火山である。そのため、鹿児島市内や周辺では降灰も多く、それ用の設備や樋のない家(詰まるから)も多い。

霧島山は、宮崎県との県境に位置する火山群の総称であり、最高峰の韓国岳(からくにだけ)、高千穂峰(たかちほのみね)を筆頭に、新燃岳や御鉢など山々が連なり山塊を形成している。

関連項目:九州地方の地理・地形・地図

6 Comments

[…] 47Prefectures 47都道府県のあれやこれや鹿児島県 地理・地勢・地図https://47… […]

[…] 鹿児島県 […]

[…] 鹿児島県 […]

[…] 鹿児島県 […]

[…] 鹿児島県 地理・地勢・地図 […]

[…] 鹿児島県の地理 […]