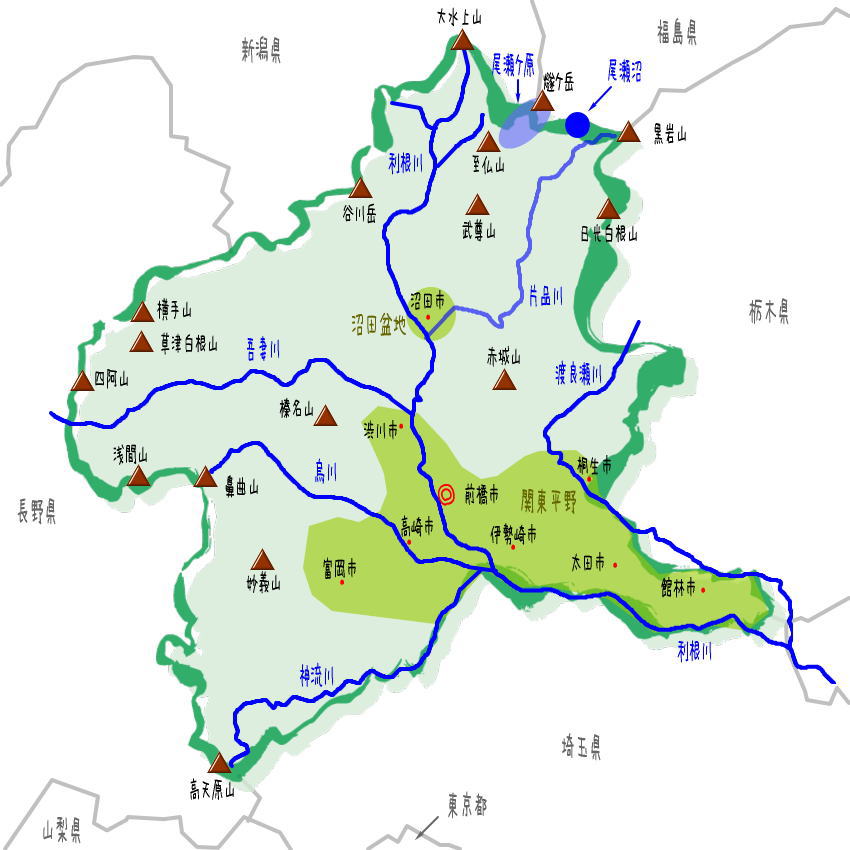

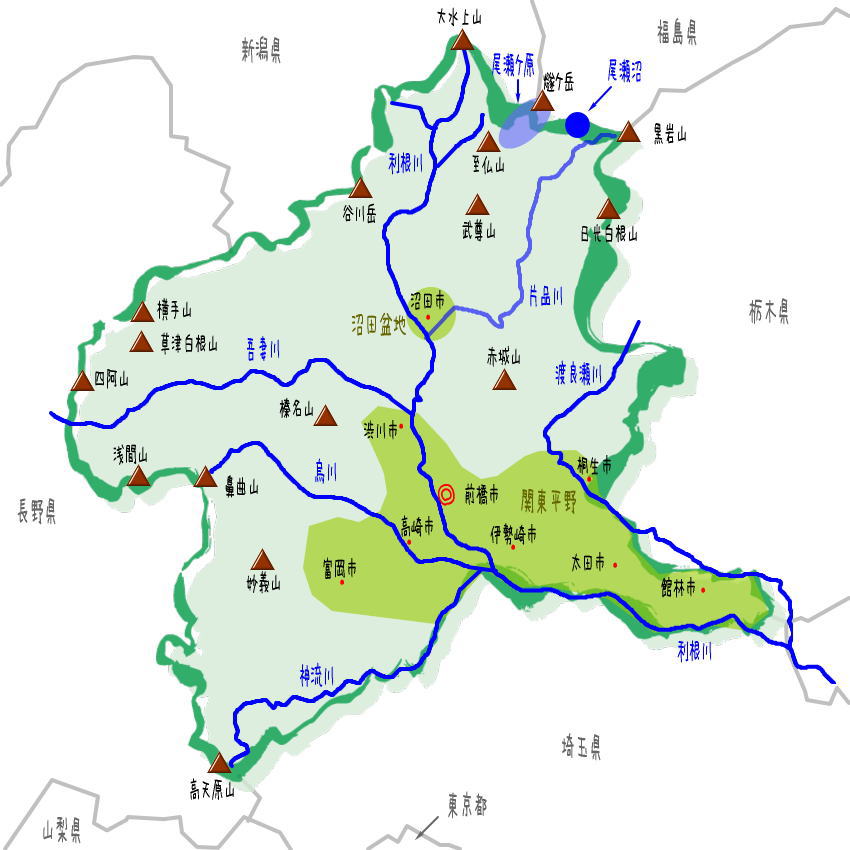

群馬県の地理・地勢と地図。

群馬県は本州の中央東部に位置する。東に栃木県、西に長野県、南に埼玉県、北に新潟県、福島県と5つの県に面している。

南東部には関東平野があり、西北部は山地となっており、海が無い内陸県8県のうちの一つである。

県の約80%が山地や丘陵地帯となっており、火山も多数存在する。このことから温泉がとても多い。

そんな群馬県の海、山、河川に平野と盆地など、地形、地理についての名前と解説と地図を掲載。

群馬県の地理・地勢と地図。海、山、河川、平野と盆地。

群馬県の位置、川、山など

群馬県は関東地方の北部に位置し、北陸地方・中部地方にも隣接する。

山岳地域が県の80%を占め、県境は全て他県と隣接するため海はない。

山の数は非常にたくさんあり、主に3つの山地に分けられる。

1つ目は北西部にある三国山地で、日本百名山に選ばれた谷川岳などが存在する。

2つ目は北東部にある足尾山地で、黒岩山などが存在する。

3つ目は南西部にある関東山地で、成層火山である浅間山などが存在する。

県北に位置する武尊山や、県北東に位置する日光白根山、県西に位置する草津白根山などの2000mクラスの山々が存在する一方、南東部に広がる関東平野には標高10mほどの低地も存在し、群馬県全体で見ると、地形的に起伏が大きい。

また群馬県には、様々な河川が四方に張り巡らされている。

県北端の大水上山に源流がある利根川水系をはじめ、県西北部の野尻湖が源流の信濃川水系、尾瀬が源流の阿賀野川水系がある。

主な川としては、県東部を流れる渡良瀬川、県中央部を流れる利根川・吾妻川・烏川、県南部を流れる神流川などが存在する。

群馬県は標高差があることから、川の流れの早い急流地域と、穏やかな流れの地域がある。県北西部の山岳地帯には急流が多く、ダムが多数存在する。

群馬県の平野と台地・盆地

東南部は利根川と渡良瀬川に挟まれた低地が広がっている。これは関東平野と呼ばれ、隣接する埼玉県と栃木県にもまたがっている。

北は宿場町として栄えた渋川市が含まれる。

また西は製糸工場で栄えた富岡市が含まれ、東は絹織物の産地として知られる桐生市や城下町として知られる館林市なども含まれる。

また関東平野は、沈降が起こりつつ、周囲の山地が隆起しながら形成されたので、周囲に台地も多く作られた。

これらの台地は、周囲の山々からの土砂が非常に厚く堆積したものである。

台地の他にも、県中央部に位置する沼田市付近に沼田盆地が形成された。

沼田は大きな湖だったが、長い月日を経て、湖に流れ込む川が泥や砂を運び出し、やがて湖が平原に変化した。

同時に現在の利根川・片品川が形成され、川の両岸では河岸段丘という階段状の地形がみられる。

上述の通り、全体的に起伏が多い群馬県だが、南東部は関東平野の西端を担い、山岳地域と平野の2つの特色を味わうことができる

3 Comments

[…] 群馬県 […]

[…] 群馬県 […]

[…] 群馬県 […]